несториана/nestoriana

Древнерусские и другие новости от Андрея Чернова. Сайт создан 2 сентября 2012 г.

Андрей Чернов. ЗАПРЕЩЕННЫЙ КЛАССИК (страницы книжки о Федоре Крюкове)

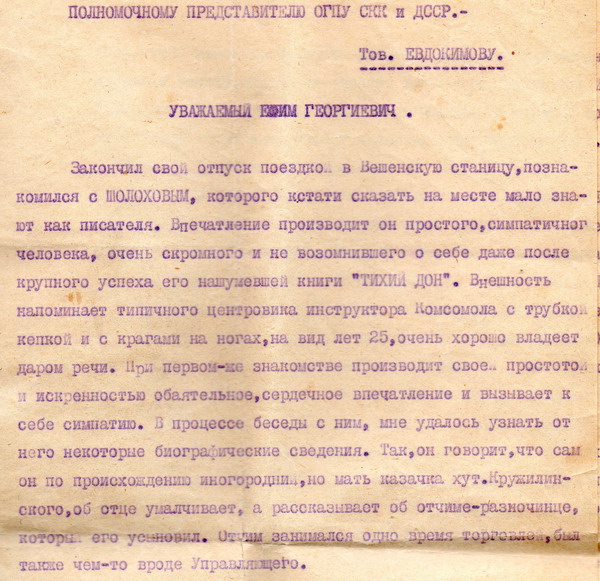

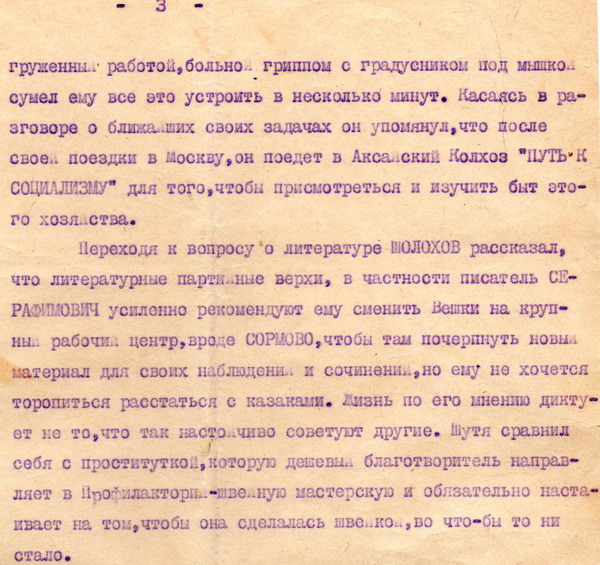

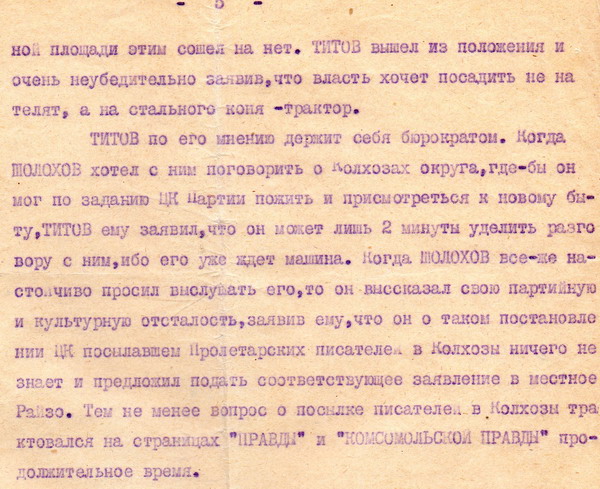

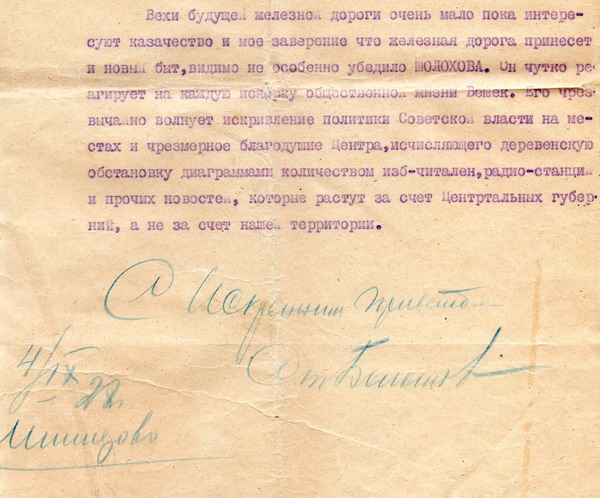

Усть-Медведицкая станица. Английское фото начала лета 1919 года. Сидят: Федор Крюков (внизу снимка, слева, с сумкой) и войсковой старшина Павел Дудаков, организатор первого партизанского отряда в Хоперском округе весной 1918 г. Стоят: войсковой старшина и организатор первого на Дону антибольшевистского восстания (началось также в Хоперском округе) Александр Голубинцев, друг и соратник Крюкова (он стоит с большой булавой окружного Усть-Медведицкого атамана); за ним будущий тесть Шолохова атаман Букановской станицы Хоперского округа Петр Громославский, в руках которого насека (булава в виде посоха), отличная от тех, что в руках у хуторских усть-медведицких атаманов; организатор партизанских отрядов генерал-майор Эммануил Семилетов; британский майор Хадлстон Вильямсон; командующий Донской армии генерал-лейтенант Владимир Сидорин; командир 1-го Донского отдельного корпуса генерал-майор Николай Алексеев и хуторские атаманы Усть-Медведицкого округа. Во втором ряду между майором Вильямсоном и генералом Владимиром Сидориным генерал-майор Захар Алферов.

1919. Фото из собрания Английского Имперского военного музея

https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205320727

АНГЛИЧАНКА В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ

Эта затаившаяся в британском архиве и вынырнувшая в сети в 2016-м архивная фотография – прямая иллюстрация к 7 части «Тихого Дона». На ней запечатлен эпизод инспекционной поездки по Дону британской миссии на Северном Кавказе. На этом фото не только главнокомандующий Донской армией Сидорин («генералик»), вручавший Дарье Мелеховой медаль за погибшего мужа, но и спесивый, в пробковом шлеме, майор Вильямсон (в романе он назван полковником). И это лишь одно фото, из многих, как будто специально снятых для того, чтобы проиллюстрировать 7 часть «Тихого Дона»:

«Стоявший рядом с Сидориным высокий поджарый английский полковник из-под низко надвинутого на глаза шлема с холодным любопытством рассматривал казаков. По приказу генерала Бриггса – начальника британской военной миссии на Кавказе – он сопровождал Сидорина в его инспекционной поездке по очищенной от большевиков земле Войска Донского и при посредстве переводчика добросовестно изучал настроения казаков, а также знакомился с обстановкой на фронтах».

Пятнадцать раз в седьмой части романе встречается фамилия генерала Сидорина, приезжающего в 1919 году вместе с английским полковником на хутор Татарский награждать отличившихся в Вешенском восстании казаков.

Глазами англичанина автор описал и старого казака, «опирающегося на посох». Этот «посох» – атаманская насека. Такие мы видим и на других снимках из альбома Имперского военного музея в Лондоне:

http://www.iwm.org.uk/collections/listing/object-205009130

Здесь и подносимая казаками британцу хлеб-соль, и собранные на митинг казаки и казачки.

https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205320728

Одна из фотографий в музейной аннотации описана так: «Майор Хадлстон Вильямсон (Hudleston Williamson), офицер британской военной миссии в Южной России, с офицерами Белой русской армии. Дон, лето 1919 г. Фотография сделана во время поездки в подразделения Донской армии с командующим армией генералом Сидориным».

Помимо самого Крюкова (и жмущегося к нему Петра Громославского) как минимум пятеро из попавших на усть-медведицкую фотографию военных описаны или упомянуты в «Тихом Доне»: Павел Дудаков, Эммануил Семилетов, Хадлстон Вильямсон, Захар Алферов и Владимир Сидорин.

Эта фотография убивает миф о красном казаке Петре Громославском, сочиненном советскими шолоховедами. Делаю выписку: «…во время гражданской войны он не был в Новочеркасске рядом с Крюковым, жил в станице Букановской, сочувствовал большевикам, и, стало быть, был врагом Крюкова. Во время Вешенского мятежа вместе с сыном вступил в красную Слащево-Кумылженскую дружину. Летом 1919 г. был захвачен в плен белыми, судим ими и приговорен к 8 годам каторги. Отбывал наказание в Новочеркасской тюрьме вплоть до освобождения красными в 1920 году и не мог сопровождать Крюкова в его последнем путешествии…» (С. И. Сухих. Споры об авторстве «Тихого Дона». Из лекций по спецкурсу «Проблемы творчества М. Шолохова». Нижний Новгород. С. 26.)

Все оказалось ложью.

О тех, кто был близок Крюкову, и чьи рассказы писатель мог использовать в романе:

1. ПОДПОЛКОВНИК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОЛУБИНЦЕВ.

Александр Васильевич Голубинцев (1882–1963) – офицер Русской Императорской армии и военачальник Донской армии Всевеликого Войска Донского и Вооружённых Сил Юга России (ВСЮР), полковник, с 30 ноября 1919 генерал-майор. Командир отряда в станице Усть-Хопёрская и руководитель восстания против большевиков в Хопёрском и Верхне-Донском округах и командующий всеми их отрядами в марте – июле 1918. С июля 1918 командир 4-го конного отряда. С августа командующий войсками Усть-Хопёрского округа, затем в войсках корпуса генерала Мамонтова. Командир 5-й Донской казачьей дивизии и партизанской Усть-Хопёрской дивизий; март – июль 1919. Командир Отдельной 14-й Донской конной бригады (август – ноябрь 1919).

«Тихий Дон» – метафора из старинной казачьей песни (см. оба эпиграф к роману, где в одиннадцати песенных строках она звучит восемь раз) многократно использовалась Ф. Д. Крюковым даже еще и до раннего его очерка «На Тихом Дону» (1898). Звучит она и в последних строках последней опубликованной заметки Крюкова: «…не отдавать батюшки Тихого Дона, единым сердцем и единою мыслью биться за него до конца и – победить или умереть у родного порога…» («Единое на потребу» 21 декабря 1919 / 3 января 1920). Именно эта идиома стала паролем и лозунгом Усть-Хоперского антибольшевистского восстания, подготовленного и поднятого войсковым старшиной А. В. Голубинцевым. В своих мемуарах («Русская Вандея: Очерки Гражданской войны на Дону 1917–1920 гг». Мюнхен, 1959) он приводит текст, послуживший сигналом к усть-хоперскому выступлению 25 апреля 1918.

«Воззвание к вольным хуторам и станицам Тихого Дона» заканчивается так:

«…Ударил час. Загудел позывный колокол, и Тихий Дон, защищая свою волю и благосостояние, поднялся как один человек против обманщиков, угнетателей, грабителей мирного населения. За Тихий Дон! За казачью волю!

Начальник гарнизона станицы Усть-Хоперской войсковой старшина Голубинцев. Начальник штаба подпоручик Иванов».

Спустя три десятилетия эпиграфом к своей книге Голубинцев поставит строки своего соратника и друга: «…То Край Родной восстал за честь отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог и уголь… Ф. Крюков». И вынесет их на титул книги.

Александр Васильевич Голубинцев – последний командир 3-го Донского казачьего имени Ермака Тимофеева полка.

«Участвовал в боях в Восточной Пруссии, Галиции, Карпатах, Полесье и Добрудже».

Это строка не из «Тихого Дона», а из послужного списка Голубинцева.

Ср. в Первой части романа: «Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпином». И в Третьей части о казаках: «Трупами истлевали на полях Галиции и Восточной Пруссии, в Карпатах и Румынии – всюду, где полыхали зарева войны и ложился копытный след казачьих коней». Тут же: «И многие голоса хлопочут над песней. Оттого и густа она и хмельна, как полесская брага». И первая фраза Четвертой части: «Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Октябрь. Ночь. Дождь и ветер. Полесье». Тот же ряд, тот же боевой путь 3-го имени Ермака Тимофеевича полка и в начале Пятой части, рассказывающей о возвращении казаков «глубокой осенью» 1917: «Многих недосчитывались казаков, – растеряли их на полях Галиции, Буковины, Восточной Пруссии, Прикарпатья, Румынии, трупами легли они и истлели под орудийную панихиду…»

А вот и авторское «объяснение» того, как в 3 полку оказались вешенцы: «В 1914 году часть призванных на действительную военную службу казаков Вешенской станицы влили почему-то в 3-й Донской казачий имени Ермака Тимофеевича полк, состоявший сплошь из казаков Усть-Медведицкого округа. В числе остальных попал в 3-й полк и Митька Коршунов».

В начале 1918 г. полковник Голубинцев привел с фронта из Бессарабии 3-й Донской казачий полк «в родную Глазуновскую» (выражение Голубинцева). Крюков в то время также жил в родной ему Глазуновске.

Здесь Голубинцев по приказу Каледина распустил полк по домам (с оружием), а сам в середине феврале 1918 г. переехал в Усть-Хоперскую станицу, чтобы готовить восстание против большевиков (подробности этого см. в его книге). Судя по многим вербальным совпадениям мемуаров Голубинцева с прозой Крюкова и его стихотворением в прозе «Родиный край», строку из которого Голубинцев взял эпиграфом в своей «Русской Вандее», можно предположить, что Крюков был посвящен в заговор и, вероятно, является если не автором, то вдохновителем Усть-Хоперского воззвания.

Был он и непосредственным участником восстания.

Голубинцев свидетельствует:

«В первой половине июня (1918) решено было атаковать Михайловку. С вечера было занято исходное положение, и перед рассветом 1-й и 2-й пешие батальоны и партизанский отряд подъесаула Алексеева перешли в наступление со стороны хутора Ильменьки. Коннице под командой есаула Лащенова приказано было, выйдя скрытно по балке во фланг позиции противника, сообразуясь с наступлением пеших батальонов, в конном строю атаковать Михайловку. Но есаул Лащенов или опоздал, или, потеряв направление, сбился, и участия в атаке конница не приняла. Пешие батальоны из молодых казаков, не выдержав огня красных, залегли, и поднять их к дальнейшему наступлению не удалось. Партизанский отряд в темноте взял неправильное направление и опоздал к общей атаке. Таким образом, наступление не дало никаких результатов. Через несколько дней наступление опять было повторено, но без результата. В последнем наступлении принимал участие добровольцем находящийся в это время у себя в станице донской писатель и секретарь Войскового Круга Ф. Д. Крюков, написавший, вдохновленный восстанием усть-медведицких казаков, известное стихотворение в прозе “Родимый край”. В этом бою Федор Дмитриевич был легко контужен артиллерийским снарядом».

В том же очерке «В гостях у товарища Миронова» Крюков рассказывает о том, как готовилось Усть-Хоперское восстание (чем, собственно, и подтверждает свое участие в заговоре Голубинцева):

«…И – помню – когда великим постом стали заезжать ко мне и пешком приходить молоденькие офицеры из учителей и агрономов – «за книжками» – и осторожно нащупывать «настроение» – я с изумлением и сомнением спрашивал:

– Вы еще верите?

– Верим. А как же иначе? Иначе и жить не стоит…

– Но где же упор?

Упора не было пока, но благородно-мятежная юность верила, что он будет. И это всецело ее заслуга – сохранение угасавшего уголька веры в то, что клич возмущенной чести не только прозвучит среди безбрежного разлива шкурности, предательства, распыленности, но и не замрет без отзвука. Заслуга молодых орлят. Ибо старость, умудренная горечью и полуослепшая от тяжкого ига этой мудрости, негодовала, но сомневалась и жалась к стороне.

Но когда прозвучал зов восстания, – подхвачен он был окрепшими и вдруг помолодевшими стариковскими голосами…».

Усть-Хоперское восстание началось с призыва «За Тихий Дон», и можно утверждать, что в контексте событий 1918–1920 годов взятое в качестве заголовка романа выражение «Тихий Дон» – открытый вызов большевизму. При этом для автора романа словосочетание «Тихий Дон» столь сакрально, что ни разу не звучит в собственно авторской речи. (Всего же, если считать с названием, оно употреблено 27 раз.) В 8 части, написанной кем-то из литературных негров Шолохова, Дон упоминается 55 раз. Но «тихим» он не назван ни разу.

Из рассказов Голубинцева Крюков и должен был черпать сведения о начале войны. И брать нетривиальные подробности о подвиге приказного (то есть ефрейтора) Козьмы Крючкова, который в 1914 году стал первым Георгиевским кавалером той мировой бойни за то, что «начальствуя разъездом из 4-х казаков атаковал и опрокинул немецкий разъезд из 22 всадников, получив при этом 16 ран пикой» (пр. 1-й армии № 17 от 2.08.1914 г.).

Со слов Голубинцева описывает Крюков и подвиг Козьмы Крючкова. Описывает с подробностями (IX глава Третьей части), которые остались неизвестными журналистам того времени.

И это объясняет, почему рассказ о подвиге Крючкова в «Тихом Доне» столь разнится с рассказом, поведанным Шолохову одним из участником того боя Михаилом Иванковым (см. об этом в книге Ф. Кузнецова. С. 305) и объясняет, почему Шолохов ничего не записывал за Иванковым:

«Иванков рассказывал Сивоволову: – О том, как на германской я и Крючков воевали, меня расспрашивал Шолохов. Однажды он позвал меня к себе домой. Сидим в комнате за столом: он по одну сторону, я – по другую. Смотрит мне в глаза, спрашивает подробно, как и что было, а сам карандашом о стол постукивает. Я ему все чисто рассказал – и как дразнили Крючкова, и как рубились. Шолохов слушал меня внимательно, но на листе так ничего и не записал. Я посчитал, что это ему вовсе не нужно, мало ли таких случаев на войне было. А потом, видите, все-таки написал».

Однако Кузнецов умолчал о ключевой подробности: Иванков рассказал Шолохову, что немецкого офицера убил именно он (а не Астахов, еще один участник той схватки).

То есть главному (и единственному свидетелю!) Шолохов не поверил. А если и поверил, то не мог ничего изменить, роман-то был уже написан, и написан другим. И там черным по белом: Астахов прорвал кольцо и выскочил, истекая кровью. За ним погнался немецкий офицер. Почти в упор убил его Астахов выстрелом, сорвав с плеча винтовку. Это и послужило переломным моментом в схватке.

Со слов земляка, которого он должен был знать с детства и с котором, надо думать, встречался в начале 1916 года на фронте, Федор Крюков подробно описывает в «Тихом Доне» перемещения 3-го Донского казачьего полка (начиная с июня 1914, когда полк стоял в Вильно, и заканчивая роковым 1917-м). А далеко не литературную идею «Русской Вандеи» они вываривали вместе с полковником в их родной Глазуновке в феврале 1918.

Ну а Гришка Мелехов служит в 12-м Донском казачьем полку. Этот полк пришел с фронта и был распущен по домам в январе 1918 года. Весной того же года был сформирован новый 12-й полк, силами которого осенью 1918 году в Усть-Медведицкой станице был отпразднован юбилей 25-летней деятельности Федора Крюкова.

Книга того самого британского офицера: Хадлстон Ноэль Хедворт Уильямсон «Прощание с Доном»: Гражданская война в дневниках британского офицера. 1919—1920 / Пер. с англ. А.С. Цыпленкова. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2007

http://uni-persona.srcc.msu.ru/f-krukov/belye_dobrovoltsy/uilyamson/kniga.htm

или тут:

Хадлстон Уильямсон «Прощание с Доном» (и к ней – предисловие и эпилог неизвестного автора):

http://uni-persona.srcc.msu.ru/f-krukov/index.htm

В апреле 1918-го Голубинцев был выбран окружным атаманом, хотя формально и оставался в тени. Он пишет:

«В этом смысле и даны были мною обещания, в моей речи, Чрезвычайному съезду. Желанием сдержать свое слово объясняется и мой отказ занять должность Окружного Атамана, вопреки состоявшемуся уже назначению, этим же объясняется и созыв Окружного Съезда, несмотря на отсутствие необходимости в нем и даже на то, что мне из Новочеркасска дали понять, что съезд, вообще, лишний, но мне его разрешается собрать, если я считаю это по каким-либо соображениям желательным; хотя я и разделял это мнение, но старый офицерский принцип, держаться даннаго слова, заставлял меня настаивать на созыве съезда».

И дальше:

«Впоследствии мои друзья и единомышленники выражали мне свое удивление и недоумение, как я, царский офицер, убежденный монархист и консерватор, терплю при себе «совет», хотя бы и «почти белый»; не утвердил выбранного Усть-Медведицей окружного атамана, устранял иногда блестящих и прямых офицеров-начальников только потому, что они не могли справиться и ладить с распущенными казаками. Да, все это было так, и делал я это с болью в сердце, но этого властно требовала обстановка…»

Итак, это был лишь тактический маневр. Но восстание началось, советы были упразднены и институт атаманства восстановлен.

Полковник Голубинцев, поднявший восстание на Хопре в 1918-м, нигде не афиширует свое атаманство, но как «Командующий Войсками» он над атаманами, и насека как символ власти в его руках вполне естественна. Причем не такая, как у хуторских атаманов, а более крупная, венчающаяся не одним, а двумя шарами.

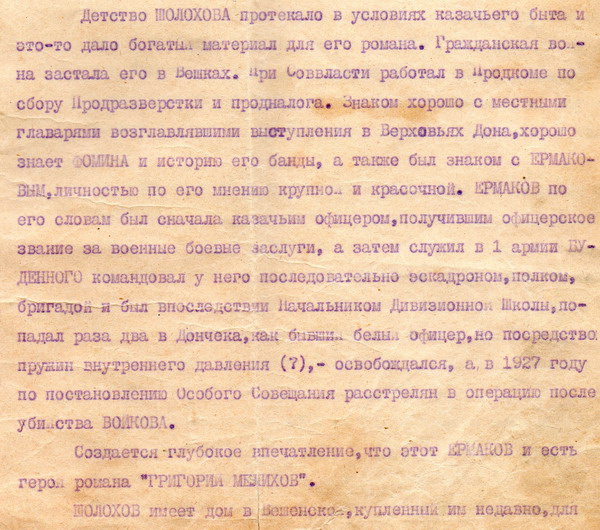

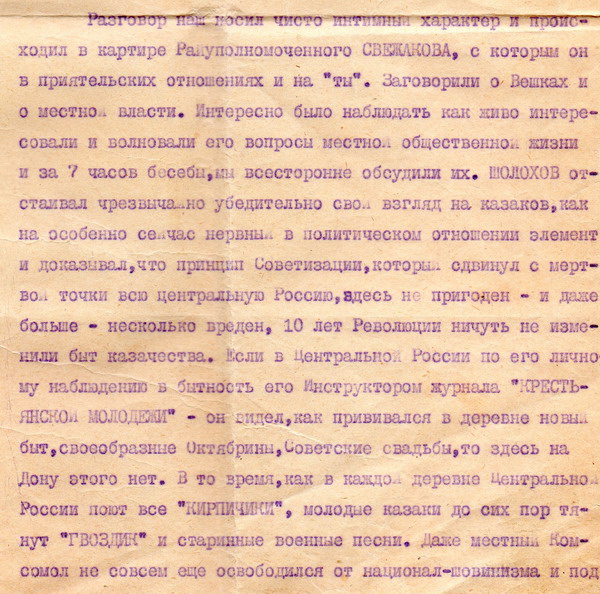

- ПОЛКОВНИК АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ АГЕЕВ

Адъютант командующего армией Сидорина, до того адъютант Каледина, а после – Краснова, стоит, сзади, справа, подбоченясь.

THE ALLIED INTERVENTION IN SOUTH RUSSIA, 1919-1920 (Q 75942) Major Hudleston Williamson and other officers of the British Military Mission to South Russia, with senior officers of the White Russian Don Army at Upiupinskaya (unclear location, probably in Saratov Oblast, todays Russia), July 1919.

Back row, left to right — Major Cuthbert Hargreaves; Captain Lambkirk; Colonel Agayeft.

Front row, left to row — General Sidorin, the Commander of the Army; Genera… Copyright: © IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205320729

Английская аннотация в переводе гласит: «Майор Хадлстон Вильямсон и другие офицеры британской военной миссии в Южной России со старшими офицерами Белой Донской армии в Упюпинской (неясное место, вероятно, в Саратовской области, сегодняшняя Россия), июль 1919 года. Задний ряд слева направо – майор Кутберт Харгривс; капитан Ламбырк; полковник Агеев. Передний ряд: генерал Сидорин, командующий армией; Генерал Коновалов, командующий II Донским корпусом; майор Вильямсон. Фотография, сделанная во время экскурсии по подразделениям Донской армии с генералом Сидориным, командующим армией».

Более восьмидесяти раз во втором томе романа звучат слова «Каледин» и «калединцы». Самоубийство атамана, описано в таких подробностях, которые могли видеть и знать лишь двое или трое тех, кто был наиболее близок к генералу. Кроме Агеева в узкий этот круг посвященных входил еще один крюковский знакомец – растерзанный большевиками в том же восемнадцатом заместитель атамана и идеолог казачества Митрофан Петрович Богаевский. Публицист Крюков оплакал гибель обоих в «Донских ведомостях».

Агеев мелькает в 7 части «Тихого Дона»:

«Генерал милостиво принял хлеб-соль из рук Пантелея Прокофьевича, сказал «спасибо!» и передал блюдо адъютанту. Стоявший рядом с Сидориным высокий поджарый английский полковник из-под низко надвинутого на глаза шлема с холодным любопытством рассматривал казаков. По приказу генерала Бриггса — начальника британской военной миссии на Кавказе — он сопровождал Сидорина в его инспекционной поездке по очищенной от большевиков земле Войска Донского и при посредстве переводчика добросовестно изучал настроения казаков, а также знакомился с обстановкой на фронтах…»

И вот там же еще:

«Дарья не поехала в поле, как приказывал Пантелей Прокофьевич. Она оказалась тут же, в толпе хуторских баб, и была разнаряжена, словно на праздник.

Как только она услышала свою фамилию, растолкала баб и смело пошла вперед, на ходу поправляя белый, с кружевной каемкой платок, щуря глаза и слегка смущенно улыбаясь. Даже усталая после дороги и любовных приключений она была дьявольски хороша! Не тронутые загаром бледные щеки резче оттеняли жаркий блеск прищуренных, ищущих глаз, а в своевольном изгибе накрашенных бровей и в складке улыбающихся губ таилось что-то вызывающее и нечистое.

Ей загородил дорогу стоявший спиной к толпе офицер. Она легонько оттолкнула его, сказала:

— Пропустите женихову родню! — И подошла к Сидорину.

Он взял из рук адъютанта медаль на георгиевской ленточке, — неумело действуя пальцами, приколол ее к Дарьиной кофточке на левой стороне груди и с улыбкой посмотрел Дарье в глаза.

— Вы — вдова убитого в марте хорунжего Мелехова?

— Да.

— Сейчас вы получите деньги, пятьсот рублей. Выдаст их вам вот этот офицер. Войсковой атаман Африкан Петрович Богаевский и правительство Дона благодарят вас за выказанное вами высокое мужество и просят принять сочувствие… Они сочувствуют вам в вашем горе.

Дарья не все поняла из того, что ей говорил генерал. Она поблагодарила кивком головы, взяла из рук адъютанта деньги и тоже, молча улыбаясь, посмотрела прямо в глаза нестарому генералу. Они были почти одинакового роста, и Дарья без особого стеснения разглядывала сухощавое генеральское лицо. «Дешево расценили моего Петра, не дороже пары быков… А генералик ничего из себя, подходящий», — со свойственным ей цинизмом думала она в этот момент. Сидорин ждал, что она вот-вот отойдет, но Дарья что-то медлила. Адъютант и офицеры, стоявшие позади Сидорина, движениями бровей указывали друг другу на разбитную вдову; в глазах их забегали веселые огоньки; даже полковник-англичанин оживился, поправил пояс, переступил с ноги на ногу, и на бесстрастном лице его появилось нечто отдаленно похожее на улыбку.

— Мне можно идти? — спросила Дарья.

— Да-да, разумеется! — торопливо разрешил Сидорин.

Дарья неловким движением сунула в разрез кофточки деньги, — направилась к толпе. За ее легкой, скользящей походкой внимательно следили все уставшие от речей и церемоний офицеры».

А то, как в натуре выглядело описанное в 7 части романа преподнесение хлеба и соли Сидорину и Вильямсону, см. на фотографиях из той же британской коллекции:

Георгий Малахов. ЕЩЕ О ДОНСКИХ ФОТОГРАФИЯХ МАЙОРА УИЛЬЯМСОНА. 1919

Кстати, генерал Коновалов (в центре на снимке из станицы Урюпинской) и «2-й коноваловский корпус» тоже несколько раз упоминается в 7 части романа.

10 ноября 1918 в станице Усть-Медведицкой прошел торжественный концерт, где чествовали Ф. Д. Крюкова, поздравляли его с 25-летием литературной деятельности. На сцене выступили члены женского общества, драматического кружка, педагоги, кооператоры, учащиеся.

Репортер «Донской волны» приписал крюковское стихотворение в прозе помощнику полкового командира 12 полка. Репортер захлебывается от чувств, но избегает называть имена. Как-никак война: «Чеканит отрывисто, по-военному, командир 12 полка. Проста, но от сердца казачьего речь идет. Заметил любовь Крюкова к мелочам Донского быта и отметил это. Большим, привычным артистом проявил себя помощник командира, чудесно продекламировал привет – стихотворение в прозе, автор коему – сам. Вообще 12-й полк много придал торжественности юбилею. Марш на фанфарах, пение хора, поразительная пляска казаков – всё это вносило большое оживление в публику и сердечно радовало юбиляра…» (М. Коновалов. Юбилей Ф. Д. Крюкова в станице Усть-Медведицкой. «Донская волна». № 26. 9 декабря 1918. С. 13).

4. ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ГРОМОСЛАВСКИЙ (1870–1939), атаман Букановской станицы, будущий тесть Шолохова и однокашник Крюкова по Усть-Медведицкой гимназии.

Британское фото разрушает миф, сочиненный в 70-х шолоховедом Константином Приймой, мол, Громославский не мог сопровождать Крюкова в отступлении к Новороссийску и не мог воспользоваться рукописью романа (якобы в это время бывший букановский атаман был схвачен белыми и сидел в тюрьме в Новочеркасске). Также см. ниже свидетельство Риммы Шахмагоновой, вдовы шолоховского секретаря Федора Федоровича Шахмагонова: вещи и рукописи Крюкова в 1920-х хранились на чердаке в доме Громославского. О том же свидетельствует и букановская жительница Н. И. Сергеева. (См. ее воспоминания «Трагедия донского казачества. Кто автор «Тихого Дона»?)

http://www.philol.msu.ru/~lex/td/?pid=0421

То, что Громославский никогда не арестовывался белыми, а «из отступа» сразу вернулся в станицу и жил в ней безвыездно, утверждали и другие букановцы.

ПЕВЕЦ ЗИПУННОГО РЫЦАРСТВА

14 февраля 2020 исполнится 150 лет со дня рождения Федора Крюкова. И в том же недальнем уже году – 100 лет с того неведомого нам дня, в который его убили.

«Федор Дмитриевич несомненно унес в могилу «Войну и мир» нашего времени, которую он уже задумывал, он, испытавший весь трагизм и все величие этой эпопеи на своих плечах…» (Сергей Серапин. Памяти Ф. Д. Крюкова. Газета «Сполох». Мелитополь. 5 сентября 1920).

В прошлом веке говорили: «Советская власть 70 лет не может простить Гумилеву того, что она его расстреляла».

Но Гумилева читали и до советской власти, и при, и после.

А этот сам виноват. Пусть его прозой зачитывались Горький, Короленко и Серафимович, пусть современники называли «Гомером казачества»… Публиковался он чаще всего под псевдонимами (Гордеев, Березинцев и др.) в народническом журнале «Русское Богатство». Там, у Короленко, и служил соредактором по отделу прозы. А темы все время брал какие-то уж слишком региональные… Ни славы, ни прибытку. И кому после 1905 года хотелось читать про быт донских казаков, если по всей России само слово «казак» ассоциировалось со свистом нагайки?

Ложь постсоветского мифа: Крюков – третьестепенный писатель.

Слышу такое:

– Крюков… Это который казачий офицер?

– А вы читали этого офицера?

– Нет, но я читал монографию Феликса Кузнецова о Шолохове…

Крюкова очень удобно объявить дилетантом. Ранняя его проза (по большей части очерковая) – зачастую неровная, с самоповторами и срывами. Такова цена мучительного поиска языковой пластики. Ну не писали русские классики о жалмерках, прикладках и охлюпках. А это не про просто диалектизмы, это другой, неизвестный прочей России быт, иные нравы и людские отношения, иная человеческая психология. А, значит, – другая Россия. Откройте его первый рассказ «Гулебщики» (автору 22 года)… Там каждое слово – волшебство. Откройте лучшие его вещи. Никогда донская речь не звучала столь завораживающе и столь пророчески.

Он раскладывал костры, а огонь должен был упасть с неба.

Он так и остался бы прекрасным провинциальным бытописателем и «первым певцом Тихого Дона», если б не тот огонь. Только не небесный, а земной, рукотворный, вонючий, опаливший полмира и пожравший дотла все, что этот писатель так любил – и Россию, и родную его Донщину.

Зипунный рыцарь; зипунное рыцарство; рыцарь в зипуне… Многократно мелькают эти выражение в прозе и публицистике Крюкова (См. «Ползком», «В углу», «В гостях у товарища Миронова», «Край родной», «М. П. Богаевский», «Старший брат и младший брат», «Войсковой круг», «Единое на потребу»).

Контаминация донского выражения зипуны добывать (ходить за военной добычей) и формулы В. Г. Белинского «азиатское рыцарство, известное под именем удалого казачества» (Белинский В. Г. «Отечественные записки», 1841. Т. XVI. Библиографическая хроника, с. 32–34). Белинский же идет от Гоголя, который устами Тараса Бульбы говорит сыновьям о защите «чести лыцарской» и веры Христовой. Впервые у Крюкова в «Булавинском бунте» (1890-е; при жизни не опубликовано): «… в сознании простых серых, зипунных рыцарей». Но встречается и пафосное: «Донские рыцари! Сыны родного Дона!» («За Тихий Дон вперед!»). Ср.: «казаки, рыцари земли Русской!» (ТД: 4, XVII, 166).

О казацком «рыцарстве» Федор Крюков будет говорить 13 июня в 1906 г. в Государственной Думе:

«Правительство, как говорил предшествующий оратор, сделало все для того, чтобы стереть память о тех отдаленных временах своеобразной рыцарской отваги, гордой независимости, но слабый отзвук утраченной свободы прозвучит иногда для казака в его старинной песне, и задрожит казацкое сердце от горькой тоски по дедовской воле. Там, в прошлом, для казака было много бесконечно дорогого, там была полная, свободная жизнь широкой удали, была та совокупность прав личности, которых добивается теперь русский народ. Этим ли не дорожить?».

Вариации на эту тему у Крюкова многократны:

«…о древнем казацком рыцарстве» («Шквал». 1909); «Я любил Россию – всю, в целом, великую, несуразную, богатую противоречиями, непостижимую. «Могучую и бессильную»… Я болел её болью, радовался её редкими радостями, гордился гордостью, горел её жгучим стыдом… Но самые заветные, самые цепкие и прочные нити моего сердца были прикреплены к этому вот серому уголку, к краю, где я родился и вырос. Я так был горд его прошлым, которое мне представлялось в романтическом освещении вольнолюбивым и героическим, немножко идеализируя cерое зипунное рыцарство старины» («Выборы на Дону». 1916); «…думалось, что казак нынешний есть подлинно казак – тот казак, с именем которого связывалось представление о рыцаре в зипуне» («В углу». 1918); «…над всем тем прологом к героическому сказанию жизни, от которого веет седой стариной зипунных рыцарей» («В гостях у товарища Миронова»); «в жемчужном мареве виденья зипунных рыцарей былых» («Край родной»). Кроме того, в рассказе «Ползком»: «В этом наименовании «лыцарьями», т.е. рыцарями, людей в зипунах и поршнях, спешивших посечься не по таксе, а по собственному приговору, была едкая ирония». В последний газетной заметке Крюкова «Единое на потребу» (21 декабря 1919): «Вперед на врага, переступившего наш родной порог. Мы вчера имели высокую радость слышать на совещании членов Круга этот мужественный зов простого зипунного рыцаря». Ср.: «Так же уверенно вел он политическую игру, как и вначале, и так же натыкался на простую, зипунную броню подтелковских ответов» (ТД: 5, X, 249); «Нелепый вид зипунного офицера развеселил Григория» (ТД: 7, XIX, 184).

Меткое словцо становится меткой времени: выражение «зипунные рыцари» использует и Петр Краснов (1922).

ДА КАКИЕ УЖ ТЕПЕРЬ ТАЙНЫ?

Осенью 2017-го я получил письмо от московского филолога Софьи Александровны Митрохиной:

«В конце 80-х я работала в издательстве «Московский рабочий» (зав. молодежной редакцией «Лицей на Чистых Прудах») и как-то зимой провела недели две в Доме творчества Союза Писателей в Малеевке. Случайно моим соседом по столу оказался писатель Фёдор Фёдорович Шахмагонов, который в течение десяти лет (1951–1960) был литературным секретарем Михаила Александровича Шолохова и жил в те годы Вешенской. Мы много разговаривали с ним о литературе, и я, конечно, задала ему вопрос, который тогда волновал всех: действительно ли Михаил Шолохов является автором «Тихого Дона»? Ответ был для меня неожиданным: «А вы сами себе ответьте на вопрос: любовь вспыхнувшая между Аксиньей и Григорием, – это взаимоотношения простых людей, или это – офицерский роман?». Я поняла, что речь шла о какой-то грандиозной переделке текста. Но – чьего текста? Кто переделывал текст? Однако уточнять свой вопрос Фёдор Фёдорович Шахмагонов не стал. А для меня его вопрос и был самоочевидным ответом».

…5 апреля 2016 года час проговорил по телефону с Риммой Николаевной Шахмагоновой, вдовой Федора Федоровича Шахмагонова. Шолохов когда-то и познакомил Федора Федоровича с Риммой Николаевной.

Вот ее слова, которые она разрешила предать гласности:

«Говорю вам по совести и по чести. Он (Федор Федорович – А. Ч.) говорил, что Крюков не только был знаком с тестем Михаила Александровича, но, когда казаки отступали, вещи и рукописи Крюкова хранились на чердаке у Марии Петровны (будущей жены М. А. Шолохова – А.Ч.)».

Спрашиваю, а это, мол, не тайна?

– Да какие уж тут теперь тайны?

УТАЕННЫЙ ИСТОК РОМАНА. АРХИВНАЯ НАХОДКА ФИЛОЛОГА МИХАИЛА МИХЕЕВА

Мой старинный московский товарищ Михаил Михеев описывал архив Федора Крюкова в Доме русского зарубежья. И прислал мне несколько текстов донских песен, собранных Крюковым еще в студенчестве. В отдельной тетрадке среди подборки казачьих песен есть и та, что дала название рассказу «На речке лазоревой» (Л. 19 об): «На речке лазоревой во чистом то поле было…»

Дом русского зарубежья. Фонд 14 (Ф. Д. Крюков. Произведения казачьего фольклора.). Опись 1. Е. х. 25. Л. 44 об. На обороте л. [15]-23 помета: «1889 года мая».

Только поразило меня не это.

В той же тетрадке оказалась записанная рукою Федора Крюкова песня, сюжет которой стал завязкой любовного сюжета ТД.

Итак, полевая фонетическая запись, выполненная Ф. Д. Крюковым ок. 1890 года крупным, еще полудетским почерком.

Приношу благодарность Михаилу Михееву. Текст публикую в собственной стихотворной записи.

– – –1

начало

————

Не вечернiя зорюшка истухать стала

Полуночная звѣздачка она высоко взошла

Хорошая шельма бабачка поваду пашла

Удалинький добрай молодѣцъ вёлъ коня поить

С хорошаю шельмой бабачкой разговаривалъ

Позволь позволь душа бабачка ночевать ктебѣ притить,

Приди приди мой харошой я адна дома буду

Одна дома мнѣ своя воля.

Посте[те]лю* тибѣ постелюшку постель бѣлою;

Положу въ головушку три подушочки // Конецъ:–

—————————————————————

*Описка или удвоение слога ради напева? – А. Ч.

Из этой песни и попала на первую страницу романа «истухающая заря»:

«Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой».

Отсюда же и такая странность повествования: Гришка перед уходом брата дважды поит Степанова коня на Дону, хотя на базу есть колодец. (В первый раз ночью, а потом поутру. И только со второй попытки он встречает свою, идущую с ведрами, «шельму-бабочку».

В полемике жизни с песней пишется и концовка VIII главы:

«Удивленный Григорий догнал Митьку у ворот.

– Придешь ноне на игрище? – спросил тот.

– Нет.

– Что так? Либо ночевать покликала?..

Григорий потер ладонью лоб и не ответил».

Речь вовсе не про совпадение одного фольклорного клише. Именно в этой песне роман начинается с того, что казачка, оставшаяся одна в доме (муж, очевидно, служит) в ночи идет за водой и ее встречает молодой казак, который (ночью!) поехал поить коня. И она его приглашает ночевать, поскольку «одна дома» и ей «своя воля».

Разверткой сюжета этой песни и стали первые главы ТД.

Добавлю только, что слово «начало» над текстом, видимо, и подсказало начать роман с данного сюжета. При этом в записи оно означало всего лишь начало подборки (не текста песни, потому что словом «конец» заканчивается и первая, и вторая песни, расположенные ниже на этом же листе).

В литературном хозяйстве Федора Дмитриевича Крюкова ничего не пропадало.

P.S. Получил письмо от исследователя Алексея Неклюдова:

Андрей, кроме того, вариант той же песни поют казаки, когда едут на военные сборы:

Эх ты, зоренька-зарница,

Рано на небо взошла…

Томилин по-бабьи прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким, стенящим подголоском. Улыбаясь, заправив в рот усину, смотрит Петро, как у грудастого батарейца синеют от усилия узелки жил на висках.

Молодая, вот она, бабенка

Поздно по воду пошла…

Степан лежит к Христоне головой, поворачивается, опираясь на руку; тугая красивая шея розовеет.

– Христоня, подмоги!

А мальчишка, он догадался,

Стал коня свово седлать…

Степан переводит на Петра улыбающийся взгляд выпученных глаз, и Петро, вытянув изо рта усину, присоединяет голос.

Христоня, разинув непомерную залохматевшую щетиной пасть, ревет, сотрясая брезентовую крышу будки:

Оседлал коня гнедого –

Стал бабенку догонять…

(5 глава 1-й части)

РОЖДЕНИЕ МЕТАФОРЫ

Вот лишь одна метафорическая конструкция «Тихого Дома»: пехота как поток смолы серых шинелей, или как серошинельная кровь России.

Проза Крюкова позволяет проследить рождение метафоры:

«Настоящее дыхание войны начинаешь чувствовать лишь с таких пунктов, где аромат серого солдатского океана и его однообразный сурово-непогожий цвет поглощает и вытесняет все другие живые запахи и цвета. Малые ручьи, устремляющиеся в это многоголосое море с меняющимися берегами, начинается задолго до границ, до театра боевых столкновений. Распыленными брызгами они видны по всем путям, прорезывающим безмолвную русскую равнину. На станциях и в городах они сливаются уже в потоки, а где-нибудь за Баку или Тифлисом – мои наблюдения относятся исключительно к южному фронту – катится уже широкая серая река и за Александрополем и за Карсом падает в безбрежное серое море, в котором черные туземцы тонут, как мухи в кадке с квасом…» (Крюков. «Около войны». 1914–1915).

«Густой серой смолой течет пехота. Потемневшие до пояса, непросохшие шинели в резких складках кажутся свинцово-тяжелыми. Люди как будто не успели умыться, шагают вяло, хмуро, молча, цепляются штыками. Кое-где в этой серой, медлительной лавине качается всадник на тощей лошади» (Крюков. «В сфере военной обыденности». 1916); «Я перебежал за угол дома, завернул на Спасскую и вмешался в этот серый, смутный поток солдатских шинелей. Он двигался навстречу мне и вблизи казался будничным, ленивым, лишенным воодушевления» (Крюков. «Обвал»).

Сравним: «По артериям страны, по железным путям к западной границе гонит взбаламученная Россия серошинельную кровь» (ТД: 3, VII, 289); «Григорий поднял голову. В проезжавших санях лежали внакат, прикрытые брезентом, серошинельные трупы» (ТД: 6, XXI, 166); «Тотчас же Штокман ринулся туда. Нещадно расталкивая, пиная тугие серошинельные спины…» (ТД: 6, XLIX, 322).

Чтобы написать фразу «Незримый покойник ютился в мелеховском курене, и живые пили его васильковый трупный запах» («Тихий Дон», 1 книга) надо было пройти через 14-й год.

В 1914 ему было 44. Откуда этот страшный васильковый запах, если покойник, кстати, мнимый, лежит за тысячу верст от мелеховского куреня?

А вот откуда:

«В чистенькой, чрезвычайно благообразной моленной было прохладно и тихо, пахло васильками и самодельными восковыми свечами, и лишь одна-единственная муха жужжала и сердито билась на радужном стекле окошка» (Крюков.«На речке лазоревой». 1911).

Еще всё вроде бы неплохо и даже благостно. Жить трудно, но можно. Вот только запах васильков (см. стихотворение Апухтина «Сумасшедший») уже пророчит неладное. И стекло радужное, разложившееся, и муха бьется не к добру.

Такое нельзя украсть. Вор просто не заметит, не увидит столь редкого, даром что неброского самоцвета. Это как отпечатки пальцев – они строго индивидуальны.

Но, поскольку речь о малоизвестном литераторе, обратимся к биографии.

Федор Дмитриевич Крюков родился 2 (14) февраля 1870 года в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского. Он сын казака-хлебороба. Мать – донская дворянка. Семья многодетная. В 1920 младшего брата Александра, ученого-лесовода, за родство с братом чекисты замучают в слободе Михайловке. Впрочем, по другой версии – растерзает на железнодорожной станции пьяная солдатня. За что? За интеллигентный вид.

Федор и Александр Крюковы. 1890-е

Сестры Евдокия и Мария погибнут от голода в начале 1930-х. По иной версии – тогда-то как раз выживут, но что стало с ними потом, тоже никто не знает.

С серебряной медалью он вышел из стен Усть-Медведицкой гимназии.

В 1892 окончил Петербургский историко-филологический институт (заведение с такими требованиями к студентам, что многие здесь просто не выдерживали нагрузки). И тринадцать лет преподавал в Орле и Нижнем Новгороде.

В 1906 – депутат от Войска Донского в Первой Государственной Думе. (Близок к трудовикам.) 13 июня он выступает с речью против использования казаков в карательных акциях правительства. Слова том, что казаки «под видом исполнения воинского долга, несут ярмо такой службы, которая покрыла позором все казачество», обвиняют:

«Правительство… сделало все для того, чтобы стереть память о тех отдаленных временах своеобразной рыцарской отваги, гордой независимости, но слабый отзвук утраченной свободы прозвучит иногда для казака в его старинной песне, и задрожит казацкое сердце от горькой тоски по дедовской воле».

Если вырвать из контекста, не сразу сообразишь, о каких это временах – аракчеевских да николаевских, или будущих, сталинских:

«Особая казарменная атмосфера с ее беспощадной муштровкой, убивающей живую душу, с ее жестокими наказаниями, с ее изолированностью, с ее обычным развращением, замаскированным подкупом, водкой и особыми песнями, залихватски-хвастливыми или циничными, – все это приспособлено к тому, чтобы постепенно, пожалуй, незаметно, людей простых, открытых, людей труда обратить в живые машины, часто бессмысленно жестокие, искусственно озверенные машины».

Иллюстрация к этому – похабная песня, звучащая в «Тихом Доне» при проводах казаков на войну:

«Сотня, нарочно сливая слова, под аккомпанемент свежекованных лошадиных копыт, несла к вокзалу, к красным вагонным куреням лишенько свое – песню:

Щуку я, щуку я, щуку я поймала.

Девица красная, уху я варила.

Уху я, уху я, уху я варила. (3, VII, 289).

Говорит писатель и о тяготах казацкой жизни, о разорении казачьих хозяйств, о политике власти, пытающейся превратить сынов вольного Дона в недолюдей. И приводит примеры, словно бы заимствованные из еще не написанного «Тихого Дона»:

«Я как сейчас вижу перед собой эти знакомые фигуры, вижу и молодого казака в чекмене, в шароварах с лампасами, в неуклюжих сапогах, голенища которых похожи на широкие лопухи, и старика, его отца, униженно упрашивающего «его высокоблагородие» принять представленную на смотр лошадку. А «его высокоблагородие», сытый, полупьяный, подчищенный офицер, не принимает лошади, находя ее или недостаточно подкормленной, илиобнаруживая в ней скрытые пороки, известные только ему одному».

(См. проводы Григория Мелехова на службу.)

Речь депутата Крюкова была более, чем скандалом. С тех пор некто Ульянов (который Ленин) очень внимательно следит за опасным народником, своим ровесником.

К восьмидесятилетнему юбилею Толстого в № 35 большевистской газеты «Пролетарий» (сентябрь 1908) появилась статья Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции»:

«Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала “ходателей”, – совсем в духе Льва Николаича Толстого! И, как всегда бывает в таких случаях, толстовское воздержание от политики, толстовское отречение от политики, отсутствие интереса к ней и понимания ее, делали то, что за сознательным и революционным пролетариатом шло меньшинство, большинство же было добычей тех беспринципных, холуйских, буржуазных интеллигентов, которые под названием кадетов бегали с собрания трудовиков в переднюю Столыпина, клянчили, торговались, примиряли, обещали примирить, – пока их не выгнали пинком солдатского сапога».

Но еще двумя годами ранее (ох уж этот 1906!) в статье «Обывательщина в революционной среде» Крюков выставлен политиком-пустышкой, чьи усилия по освобождению трудящихся смехотворны. А в 1913 в другой статье («Что делается в народничестве и что делается в деревне?») будущий вождь щедро цитирует крюковский очерк «Без огня». Для него старый священник, герой Крюкова, говорящий о крушении устоев в заветов – «сладенький попик», «сторонник «любви» и враг «ненависти»», выражает «толстовскую», «христианскую» и вообще «глубочайше-реакционную» точку зрения [1]. Но, по сути, Ленин рассматривает Крюкова как новое «зеркало русской революции», хотя от употребления этого ярлыка воздерживается, очевидно, не желая ставить донского автора в один ряд с классиком и тем добавлять очков «неавторитетному политику».

В том же 1913 Крюков и полемизирует с Лениным в романе о казаках, над которым работает с начала 1910-х. Он молчаливо соглашается с отведенной ему ролью нового «зеркала», но показывает, что движитель революции – сами властьимущие, их эгоизм, тупость и бездарность. А еще – ленинские сторонники, марксоидные радикалы вроде Штокмана, не знающие и не понимающие ни казачьего, ни крестьянского русского уклада, но ставящие целью разрушить всю народную жизнь вместе с плохим и хорошим, разрушить всё – до основанья.

Эту крюковскую полемику с Лениным не увидели, ведь роман не был закончен. Меж тем она уже 80 лет на виду, в «Тихом Доне».

«ТИХИЙ ДОН». СФРАГИДА КРЮКОВА

эту главу читать здесь:

Андрей Чернов. СФРАГИДА Ф. Д. КРЮКОВА В ПЕРВОМ ТОМЕ «ТИХОГО ДОНА»

ПОЧЕМУ ТЮРЕМНЫЙ ДНЕВНИК ФЕДОРА КРЮКОВА – КЛЮЧ НЕ ТОЛЬКО К ДНЕВНИКУ СТУДЕНТА ИЗ «ТИХОГО ДОНА», НО И СРАЗУ К ДВУМ ИМЕНАМ ЭТОГО СТУДЕНТА

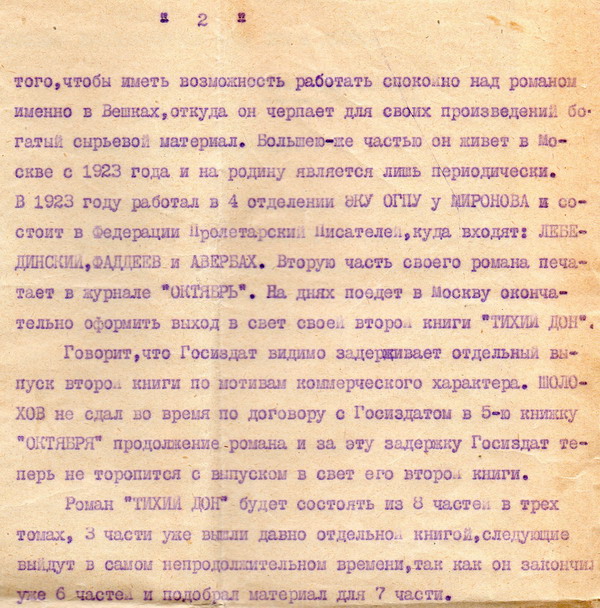

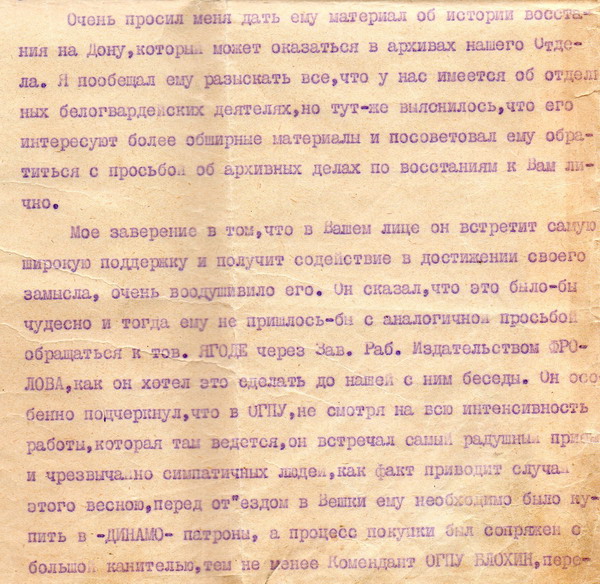

На факсимильном воспроизведении нумерация строк проставлена публикатором.

На факсимильном воспроизведении нумерация строк проставлена публикатором.

Однокурсник и друг Крюкова, филогог, историк и библиолог Владимир Феофилович Боцяновский (1869–1943), во время блокады открыл глаза Борису Викторовичу Томашевскому (1890–1957) на то, что автор «Тихого Дона» – Крюков! Он не один день излагал коллеге подробности этого трагического сюжета, доказывал, рассказывал о Крюкове. Они лежали рядом в одной больничной палате. Умирали, а потому времени у них было достаточно. Томашевский выжил. И эти рассказы (не рассказ!) поведал жене. Увы, разоблачившая Шолохова филолог Ирина Николаевна Медведева-Томашевская (1903–1973) в своем «Стремени «Тихого Дона» этих рассказов коснуться по понятным причинам не могла. Но, видимо, заметив вокруг себя какую-то нехорошую суету, недописанную книжку (чисто филологическую, а не мемуарную) передала приехавшему в Гурзуф А. И. Солженицыну. И вскоре трагически погибла в Гурзуфе. После смерти архив ее, как нередко бывает в таких случаях, в одночасье исчез. Книга со вступительной статьей Солженицына на следующий год вышла в Париже.

Просматривая архив Ф. Д. Крюкова натыкаюсь на странную запись, находящуюся среди черновиков фронтового очерка «Группа Б.». Сделана она на правой странице извлеченного из записной книжки двойного листка. Высота страницы 12,7 см (5 дюймов), ширина разворота 16,5 см (6,5 дюймов). На левой странице этого разворота – список продуктов и товаров на 7 рублей 7 копеек, приобретенных писателем 27 мая неизвестно какого года. Сама записная книжка, видимо, утрачена.

Адрес находки: «Библиотека-Фонд Русского зарубежья». Фонд Ф. Д. Крюкова. Черновики очерка «Группа Б.». Папка «Справки по различным вопросам из архива Ф. Д. Крюкова». Внутри школьной фиолетовой тетради с архивной пометой на обложке: «39 листов». № 2; вложение VI. Л. 2.

При первом взгляде на этот листок может показаться, что запечатленный на нем текст достоин маргиналии «нрзб.»: ширина строчных букв едва ли не микроскопическая – около 1 мм, добрая половина букв неотличимы друг от друга. И это при том, что беловые рукописи писателя выполнены продвинутым, но хорошо читаемым, а подчас практически каллиграфическим почерком.

Факсимильное воспроизведение (с проставленной публикатором нумерацией строк) читатель найдет в моей заметке «Неопубликованный Крюков. Страничка из тюремного дневника. Из нетривиальных параллелей к «Тихому Дону» в сборнике в сб. «Загадки и тайны „Тихого Дона“: Двенадцать лет поисков и находок». М., АИРО-XXI. 2010. С. 354.

С помощью Наталии Введенской эту запись удалось расшифровать. А в двух, особенно трудных случаях, мне помогли Виктор Правдюк и Людмила Ворокова.

1. 10 iюня.

2. Гуляли в пятом часу. В садикѣ были длинныя

3. тѣни, солнце не пекло, от Невы наносило дымомъ и

4. желанною свежестью. Уголовный с короткой бородкой,

5. с сѣрым лицом ворошил скошенную траву, – пахло ею,

6. подсыхающей. Одну маленькую копешку склал. А

7. гдѣ ворохнет, подымается* свѣтящiйся пух бузлуч-

8. ковъ**, или одуванчиков, как сквозистыя***, мелкiя мушки,

9. кружится, вьется, лезет в лицо. Маленькая бабочка

10. трепещет крылышками и вся сквозит; и всё пахнет сѣ-

11. ном и влажность (?) дождя, луг, пѣсок. Мечтает

12. солдат-часовой, опершись на дул, мечтают надзира-

13. тели, глядя невидящим взглядом перед собой, меч-

14. тают уголовные и политическiе. Опустив головы, за-

15. ложив руки назад или в карман, каждый ду-

16. мает о чем-то о своем… О чем? И странно, что

17. мы вот кружимъ так по этим отшлифованным

18. арестантскими ногами скользкимъ камням, а

19. не сойдемся в круг, не запоем общую пѣсню; и слу-

20. шали бы ее вечерняя свежесть и чуткость, и были

21. трогательны наши – пусть арестантскiя – пѣсни, и

22. многое сразу**** стяжало бы сердце, и чувствовалъ бы въ

23. легких восхожение к сердцу людей, и общность, и

24. надежда, и единенiе… Какая-то трогательность у

25. наш (?) тенетъ и арестантской поэзiи… Теперь пони-

26. маю «Славное озеро свѣтлый Байкал…» и готов за-

27. плакать об этой горней тоске о волѣ, о потерянном

28. мiре*****…

* далее следует назачеркнутое «сквозь» (начальный вариант).

** Бузлучок – одуванчик. В Донском словаре[5] только как «корень, клубень». Одуванчики имеют сильно развитые, утолщенные корневища. Очевидно, за мясистые корневища казаки и назвали одуванчики бузлучками. (Сообщено Л. У. Вороковой). См. также о цветущих одуванчиках: «развертывались золотые бутоны бузлучков» (Федор Крюков. «Зыбь»).

*** Сквозистый – пропускающий сквозь себя свет; позволяющий различать что-либо сквозь себя. Пример: «в голых, сквозистых ветвях, в вишневых кустах, чуть запушенных первым пухом, клейким весенним пухом» («Зыбь»). Эта повесть написана летом 1909 г. в «Крестах». Там же, судя по тексту, сделана и эта дневниковая запись.

**** Исправлено из «вмиг».

***** Здесь «мiръ» в толстовском понимании (как человеческое единение)

Текст выполнен в авторской орфографии с «и десятеричным» и ятями, но в большинстве случаев без конечных еров.

Итак, в короткой этой записи (190 слов) запечатлен некий день, переломный для духовного пути Федора Крюкова. День этот можно уверенно датировать 10 июнем 1909 года, ведь описана прогулка по тюремному садику близ Невы, а с мая по август того года Ф. Д. Крюков провел в петербургских «Крестах»: подписавшие Выборгское воззвание депутаты Первой Государственной Думы по три месяца отсидели – кто здесь, а кто в московской «Таганке».

Снимем текстологические вопросы и перечитаем:

10 июня. Гуляли в пятом часу. В садике были длинные тени, солнце не пекло, от Невы наносило дымом и желанною свежестью. Уголовный с короткой бородкой, с серым лицом ворошил скошенную траву, – пахло ею, подсыхающей. Одну маленькую копешку склал. А где ворохнет, подымается светящийся пух бузлучков, или одуванчиков, – как сквозистые, мелкие мушки, – кружится, вьется, лезет в лицо. Маленькая бабочка трепещет крылышками и вся сквозит; и всё пахнет сеном и влажностью дождя, – луг, песок. Мечтает солдат-часовой, опершись на дуло, мечтают надзиратели, глядя невидящим взглядом перед собой, мечтают уголовные и политические. Опустив головы, заложив руки назад или в карманы, каждый думает о чем-то о своем… О чем? И странно, что мы вот кружим так по этим отшлифованным арестантскими ногами скользким камням, а не сойдемся в круг, не запоем общую песню; и слушали бы ее вечерняя свежесть и чуткость, и были трогательны наши – пусть арестантские – песни, и многое сразу стяжало бы сердце, и чувствовал бы в легких восхожение к сердцу людей, – и общность, и надежда, и единение… Какая-то трогательность у наших тенет и арестантской поэзии… Теперь понимаю «Славное озеро светлый Байкал…» и готов заплакать об этой горней тоске о воле, о потерянном мiре…

Начнем наш комментарий с последних строк крюковского текста: в стихах, написанных в 1848 году смотрителем (директором) Верхнеудинского уездного училища Дмитрием Давыдовым (он был племянником Дениса Давыдова) «Думы беглеца на Байкале», первая строка звучит «Славное море – привольный Байкал». С середины 1850-х, когда нерчинские каторжники распели это стихотворение, утвердился вариант «Славное море – священный Байкал». Вариант, который предлагает Ф. Д. Крюков, и уникален своей китежской реминисценцией (видимо, так это пели в «Крестах») и обладает небанальной поэтической мощью.

Наиболее полное эхо этого дневникового текста мы слышим в рассказе «Полчаса» (Русское Богатство, 1910, № 4), где также описана прогулка по тюремному дворику «Крестов». Вот о старике-заключенном, выкашивающем дворик: «Он ворошит подсохшие ряды и складывает меленькие копешки. От выспевших одуванчиков поднимается мелкий пух, как рой сквозистых мелких мушек. Медленно кружится в солнечном свете, вьется, летит навстречу – прямо в лицо. Маленькая бабочка трепещет крылышками, и так мило сквозят они на солнышке. Пахнет свежим сеном, веет мечтой о далекой родине, о сенокосе, о песнях…» В рассказ «Полчаса» со странички тюремного дневника залетела и маленькая бабочка, которая, как и в тесном дворике «Крестов», уютно «трепещет крылышками».

Дневниковый стиль Ф. Д. Крюкова явственно аукается со слогом дневника вольноопределяющегося студента (третья часть «Тихого Дона»). Это же относится и к оформлению дневника: дата поставлена слева сверху, состоит из числа (арабская цифра) и месяца (со строчной буквы, словом), а заканчивается точкой и абзацем.

Перед тем, как показать семантическую и духовную близость двух столь разных, казалось бы, дневников, остановимся на параллелях этой странички из дневника писателя и «Тихого Дона».

Опустим общеречевые и большинство лексических параллелей. Из того, что в 22 строке крюковского дневника встречается выражение «многое сразу стяжало бы сердце», а в «Тихом Доне» есть слова «стяжавший… славу» (ТД: 4, XIII, 90), ровным счетом ничего не следует. И не стоит очень радоваться, найдя в 14 строке идиому «опустив головы», а после дважды обнаружив такую же («опустив голову») в первой книге романа.

Обратимся к тем параллелям, которые следует признать редкими. И хотя каждая из них сама по себе тоже не может быть аргументом в споре об авторстве «Тихого Дона», весь этот отнюдь не разноголосый хор говорит нам о единстве речевой ткани двух текстов Федора Крюкова – его короткой дневниковой записи и четырехтомной казачьей эпопеи. И дело тут даже не в сумме лексических, синтаксических, образных и стилистических совпадений, дело в единстве того духовного конфликта, который в 1909 году выплеснулся на страницу дневника писателя, и результатом которого в конечном счете стал роман «Тихий Дон». Путь от ранней прозы Крюкова к его роману проходит через ушко этой скромной дневниковой странички.

Строки 3–4: «от Невы наносило дымом и желанною свежестью». Вспомним: «От проходивших сотен наносило конским потом и кислотным душком ременной амуниции» (ТД: 6, LX, 392).

Строка 6: «копешку склал». См.: «лежали копешками» (ТД: 4, III, 38). Кроме того, в романе несколько раз «поклали», «покладем».

Строка 7: «где ворохнет». В «Тихом Доне» глагол «ворохнуть» – многократно.

Строки 7–8: «светящийся пух… одуванчиков, как сквозистые, мелкие мушки».

Та же авторская метафора в «Тихом Доне»: «На лугу кисейной занавесью висела мошка». (ТД: 6, II, 21). Кисейная – это и есть светящаяся, «сквозистая» занавесь. Только в одном случае это пух одуванчиков, который сравнивается с мошкарой (так же лезет в лицо и в глаза!), а в другом – сама мошкара.

Строки 10–11: «и все пахнет сеном и влажностью дождя – луг, песок». См. в романе: «свежо и радостно запахло сеном» (ТД: 6, XXXVIII, 251). Так и в последней, явно сфальсифицированной части романа: «Свежо и радостно пахло сеном» (ТД: 8, VI, 359). При этом: «пахнет влажной травой» (ТД: 7, VIII, 62) И вновь Крюков: «Пахло отпотевшей землей и влажным кизячным дымом». (Первая фраза повести «Зыбь», которая пишется в тех же «Крестах» и в том же 1909-м). И еще из этой повести: «Согретая за день земля дышала влажным теплом, запахом старого подсыхающего навозца и клейким ароматом первой молодой зелени».

В романе выражение «влажная земля» встречается десять раз. С этим, может быть, самым любимым эпитетом Крюкова, многократно соседствуют почва, борозда, трава, опавшая листва, глина, суглинок, щебень, песчаная россыпь, ветер, глаза, взгляд, руки, усы, губы, зубы. Большая часть этого набора обнаруживается и в ранней прозе Крюкова: влажными оказываются тепло земли, дым, пыль, ветер, воздух, взгляд, глаза, руки, губы, зубы…

Строки 12–13: «мечтают надзиратели, глядя невидящим взглядом перед собой…». Вариации на тему этого клише, описывающего отрешенный взгляд человека, встречаются в «Тихом Доне» несколько раз. Практически полное совпадение формул таково: «…глядя перед собой невидящими глазами» (ТД: 4, VII, 81).

Строки 15–16: «каждый думает о чем-то о своем». Но: «думая о чем-то своем» (ТД: 1, XIV, 67); «думая о чем-то своем» (ТД: 3, XV, 348); «думая о чем-то своем» (ТД: 6, XX, 163).

Строки 16–18: «И странно, что мы вот кружимъ так по этим отшлифованным арестантскими ногами скользкимъ камням…» вскоре откликнулись в рассказе «Полчаса»: «Кружимся по узким плитам панели. Арестантские ноги отшлифовали их под мрамор…»

Строки 21 и 24 (о песне): «трогательны наши… песни… надежда и единение». В романе: «перед лицом надвигающейся опасности, трогательно единитесь» (ТД: 4, XVII, 164); и в следующей книге именно о пении: «И, сливая с его тенорком, по-бабьи трогательно жалующимся, свой глуховатый бас» (ТД: 6, XLI, 273).

Строка 23: «восхожение (так! – А. Ч.) к сердцу людей». А вот сухой остаток одного разговора Петра и Григория Мелеховых: «И ему и Григорию было донельзя ясно: стежки, прежде сплетавшие их, поросли непролазью пережитого, к сердцу не пройти» (ТД: 6, II, 26).

Один выбирает путь родной Донщины, другой – путь к красным.

«Восхожение к сердцу людей» – самая сокровенная мысль этой дневниковой записи Федора Крюкова. Это парафраз из четвертой песни Великого канона святителя Андрея Критского: «Лествица, юже виде древле великии в патриарсех, притча есть, о, душе моя, детельнаго восхожения (! – А. Ч.), разумному возшествию. Аще хощеши убо, деянием, и разумом, и видением живущи, обновися». В переводе: «Лестница, которую в древние времена видел великий патриарх, – это прообраз, душа моя, восхождения в деянии, ради возвышения разума. И если хочешь, то обновись жизнью – в делах, в разуме и в созерцании». (Здесь и ниже новейший перевод подмосковного священноинока-старообрядца Симеона.) Этому однако предшествует размышлении о том, почему «осужден» святитель (вспомним, что дневник Крюкова пишется в тюрьме). Андрей Критский кается: «Нет в жизни ни греха, ни дела, ни зла, которым бы я, Спасе, не согрешил – умом, и разумом, и хотением, и готовностью, и нравом, и поступком. Согрешил – как никто никогда. Вот от чего я осужден, вот от кого обличен я, окаянный: от своей совести, тяжелее которой нет ничего в мире. Судия и Избавитель мой, Знающий меня, пощади, и избавь, и спаси меня, раба Твоего». При помощи реминисценции этот контекст и включен в дневниковую запись узника «Крестов».

Строки 26–27: «готов заплакать…». Ср.: «От запаха степного полынка мне хочется плакать…» (ТД: 4, XI, 113).

Второй пример – ставшая популярной после стихотворения А. Н. Майкова «Емшан» (1874) реминисценция из «Ипатьевской летописи», в которой речь об утрате изгнанником вместе с родиной и смысла жизни.

Десять лет писатель Крюков провел в изгнании: в июле 1907 года в родной станице Глазуновской он был обвинен в «революционной пропаганде», его дом обыскали, и хотя суд оправдал подозреваемого, в августе распоряжением наказного атамана бывший депутат Первой Государственной Думы был выслан за пределы Области войска Донского. Редчайший этот в российской истории случай ссылки из провинции в столицу империи может кому-то показаться комическим, однако для влюбленного в свою Донщину писателя отлучением от родины было серьезным испытанием.

Сюжет «Емшана» заимствован из летописи (в Ипатьевской он под 1201 годом): после смерти Владимира Мономаха загнанный им за Железные ворота половецкий хан Отрок возвращается, когда ему дают понюхать сухой пучок емшана (таково одно из тюркских имен полыни). При этом другой хан говорит гонцу: «пои же ему пѣсни Половѣцкия, оже ти не восхочеть, даи ему поухати зелья именемъ емшанъ»:

Ему ты песен наших спой,–

Когда ж на песнь не отзовется,

Свяжи в пучок емшан степной

И дай ему – и он вернется.

Почему арестант Крюков готов заплакать от запаха сена и неспетой «всем мiром» тюремной песни о каторжнике, который переплыл Байкал в омулевой бочке, но не хочет уходить в чужие страны («Можно и тут погулять бы, да бес / Тянет к родному селенью»)?

Ответ у Майкова:

Степной травы пучок сухой,

Он и сухой благоухает,

И разом степи надо мной

Все обаянье воскрешает.

Однако у Крюкова в рассказе «Шквал» (тот же 1909 год!) в роли летописного половецкого емшана не полынь, а чобор: «…вместе с влажной свежестью навстречу плывет тонкий, всегда напоминающий о родине запах речного чобора».

Чебрец (в романе – «богородицына травка», чобор чебор, чеборец) цветет сиренево-пурпурными – цвета ризы Богоматери – цветами. Он для Крюкова – символ Покрова Богородицы, и потому напрямую связан с Троицей (на Троицу им украшают иконы). В этом контексте чобор и воспет в «Тихом Доне». А поэтому, когда станет ясно, что поражение казаков неизбежно, и многим придется уйти на чужбину, будет сказано: «по ветру веялись грустные, как запах чеборца, степные песни» (ТД: 6, XLVI, 291). Но и пленный красноармеец идет на казнь, «прижимая к сердцу пучок сорванного душистого чеборца» (ТД: 7, III, 31). И Богородица в образе старухи-казачки спасает его. Так Крюков продолжает летописную и майковскую тему, заменяя полынь «богородицыной травкой»

Трудно представить, чтобы два разных автора логическими умозаключениями пришли к таком совпадению метафорических констекстов.

Строки 27–28: «готов заплакать об этой горней тоске о воле, о потерянном мiре…» – это и кульминация, и концовка текста. Главная параллель, объединяющая запись из тюремного дневника писателя и строки из дневника казака-студента в «Тихом Доне» (от 30 июля) такова: «Приходится совершенно неожиданно взяться за перо. Война. Меня сжирает тоска об… (в изданиях «по…» – А. Ч.) “утерянном рае”» (ТД: 3, XI, 318).

Ссылка на поэму Милтона в комментариях не нуждается. Но откликается здесь и знаменитая толстовская игра: «Война и мир» (так на слух) и «Война и мiр» (на титуле).

И еще одно наблюдение: Шолохов, только однажды употребив в «Тихом Доне» слово «копешка», сделал его популярным у советских писателей, особенно деревенщиков.

Вот как оно прозвучало в романе: «В нескольких местах отравленные лежали копешками, иные застыли, сидя на, корточках, некоторые стояли на четвереньках – будто паслись, а один, у самого хода сообщения, ведущего во вторую линию окопов, лежал, скрючившись калачиком, засунув в рот искусанную от муки руку» [М. А. Шолохов. Тихий Дон. Книга вторая (1928–1940)].

Собственно, понятно, почему так произошло: слишком страшным было это описание людей, потравленных газовой атакой.

Однако по электронному Национальному корпусу русского языка следует, что мелькнувшее в крюковском тюремном дневнике 1909 года слово «копешка» русской литературе привил не Шолохов, а тот же Крюков: «Он ворошит подсохшие ряды и складывает маленькие копешки» [Ф. Д. Крюков. Полчаса // «Русское Богатство», 1910].

10 июня 1909 года «тоска… о потерянном мiре» (общности живущих на земле).

30 июля 1914 года «тоска об утерянном рае» – о том «мире», который писался через «и восьмеричное» и подразумевал отсутствие войны.

Оказывается, запись в тайном тюремном дневнике писателя имеет в дневнике казака-студента отнюдь не только стилистические и лексические соответствия.

Добавим к этому, что, сводя два варианта дневника студента, коллективный Шолохов не заметил, противоречия: в одном роман студента с Лизой Моховой происходил в Петербурге, а в другом – в Москве. Кроме того, по одной авторской версии студента зовут Тимофеем Ивановичем, по другой – Александром Ивановичем. Да и родился студент в двух разных донских станицах. (Об этом см.: Зеев Бар-Селла «”Тихий Дон” против Шолохова» в сб. «Загадки и тайны ”Тихого Дона”», Самара, 1996. С. 13–141.)

В шолоховском тексте до издания 1949 года (см.: М., ГИХЛ, 1941. С. 127) на равных правах представлены оба варианта – Тимофей/Александр. Это не плод буйной фантазии юного пролетарского классика, это простое неумение отредактировать текст и свести в одну две редакции. Свидетельством тому – дуплетность имени студента, которая отсылает нас к тому же тюремному крюковскому тексту, а точнее, – к его дате. Варианты имени студента легко объяснимы тем, что именно 10 июня старого календарного стиля поминали и священномученика Тимофея, и мученика Александра (оба проповедовали Христа в IV веке).

А именно 10-м июня и помечена крюковская дневниковая запись из «Крестов».

Если для верующего узника «Крестов» день 10 июня и впрямь стал столь значительным духовным рубежом, как это представлено в его дневниковой записи, вряд ли такое тройное совпадение – простая случайность. Перед нами семантический ключ (если угодно – род «магического кристалла» писателя). Это то, что важно, как в таких случаях полагал Пушкин, не для публики, а для самого автора – та многомерная сеть живых стилистических связей, которая в конечном случае и отличает литературу от ее плоской имитации в духе «Донских рассказов» или «Поднятой целины», или «оперетки на военную тему» (как выразился Виктор Астафьев о романе «Они сражались за родину»).

После разгона Первой Государственной Думы писатель возвращается домой, но решением донского атамана его отправляют в небывалую на Руси ссылку. Из Области Войска Донского ссылают в Петербург. В Питере, впрочем, судят. И потому через три года – одиночка в «Крестах». На три месяца.

А потом он, статский советник, несколько лет работает на Васильевском острове в Горном институте. Помощником библиотекаря.

***

Мечты о «восхожении к сердцу людей» рухнут в начале 1918-го.

Очерк «В углу», рассказывающий о тех днях, он закончит так:

«…Обыскивали буржуев – и мелких, и покрупнее – конфисковали по вдохновению все, что попадалось под руку, иногда вплоть до детских игрушек, прятали по карманам что было поценнее.

– Алексей Данилыч, вы не возьметесь ли дрова попилить? – спрашиваю одного приятеля из чернорабочих.

– Некогда. В комиссию назначен.

– В какую же?

– В кулитурную… По кулитурной части.

– А-а… дело хорошее.

– Ничего: семь рублей суточных… имеет свою приятность…»

И это до большевиков. Их вторжение на Дон еще впереди.

PS: Приношу сердечную благодарность Марине Анатольевне Котенко, хранителю рукописей Крюкова, архивистам-библиотекарям фонда Ольге Николаевне и Наталье Борисовне (из скромности не назвавших своих фамилий), а также Андрею Макарову.

ЭПИГРАФ К РОМАНУ

Близорукий, книжный, в 1917 он возвращается на родину и становится директором Усть-Медведицкой гимназии, в 1918 берет в руки казачью шашку и вместе со своими учениками записывается добровольцем в дружину. В первом же бою конь под ним убит, а его контузило. Сам шутил: «Под старость довелось изображать генерала на белом коне…».

Он, пожалуй, единственный изо всех известных русских интеллигентов той поры, действительно пытался остановить «большевистское нашествие». Его вновь избирают – теперь уже секретарем Войскового круга (Донского парламента). При этом еще и редактирует новочеркасские «Донские ведомости», правительственную газету.

А дальше – смерть при отступлении в Новороссийск.

Может быть, самая загадочная изо всех смертей русских писателей.

Он не «ходил в народ», как старшее поколение народников-интеллигентов. Он сам был народом. Говорил и думал на народном языке, много и охотно пел с казаками (и пел хорошо!).

Его младший современник вспоминал:

«Когда Крюков был в расцвете своей литературной славы, нас, учащихся, в станице насчитывалось уже с десяток, и все мы с нетерпением и радостью ожидали его приезда на летние каникулы. Знали, что наши барышни будут смеяться над его длинными, до колен, синими и черными сатиновыми рубахами и залатанными штанами. В особенности донимала его моя сестра:

– И что вы, Ф. Д., все в рваных штанах ходите, хоть бы по праздникам надевали добрые!

– Чаво же, А. И., по садам за бабами гоняться – все равно порвешь, так уж Маша (сестра) и не дает мне новых штан».

Веселый человек.

Только вот коллеги по литературному цеху запомнили его вечно печальные глаза.

Несложно объяснить, почему именно этот интеллигентный, мягкий человек левых убеждений, с такими грустными глазами и таким чувством юмора (в диапазоне от чего-то очень набоковского до простецкого дедо-щукарского), не просто «не принял советскую власть», а стал с ней деятельно бороться. Для этого надо просто прочитать его публицистику 1917–1919 годов. Сборник «Обвал. Смута 1917 года глазами русского писателя», целиком из статей Крюкова, вышел в московском издательстве АИРО-ХХI. (Мой друг и коллега Михаил Михеев разыскал в архиве полуистлевшие подшивки донских газет, оттиснутых на оберточной бумаге, и вместе с ним и филологом из Нальчика Людмилой Вороковой мы ту книгу готовили.)

Филолог, он не только пел со станичниками, но и записывал их песни (так же, как пословицы, поговорки, словечки, сюжеты).

21 мая (3 июня) 1919 г. газета «Донские ведомости» опубликовала написанную Федором Крюковым редакционную статью «Войсковой Круг. Живые вести». Здесь цитируется старинная казачья песня:

Чем то, чем наша славная земелюшка распахана?

Не сохами она распахана, не плугами,

Распахана земелюшка наша конскими копытами [3]

Засеяна казацкими буйными головами.

Чем-то наш батюшка Тихий [4] Дон цветен?

Цветен наш батюшка Тихий Дон вдовами да сиротами.

Чем-то в Тихом Дону вода посолена?

Посолена вода в Тихом Дону горькими сиротскими слезами…

За четверть века до этого в очерке Крюкова «Шульгинская расправа» (1894) находим другой вариант:

Не сохами-то славная земелюшка наша распахана, не плугами,

Распахана наша земелюшка лошадиными копытами.

А засеяна славная земелюшка казацкими головами.

Чем-то наш батюшка славный тихий Дон украшен?

Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами.

Чем-то наш батюшка тихий Дон цветен?

Цветен наш батюшка славный тихий Дон, цветен?

Чем-то в славном тихом Дону волна наполнена?

Наполнена волна в тихом Дону отцовскими-материными слезами.

В этой публикации пропущен ответ на вопрос «Чем-то наш батюшка тихий Дон цветен?» (Про вдов и сирот ни слова.) Кроме того, текст начинается со второй строки, а первая вынесена в предыдущий абзац: «– “Ой, да чем наша славная земелюшка распахана”, – облокотившись на стол и глядя вниз, запел Булавин своим густым сильным басом…».

Именно так, со второй строки начинается и эпиграф к «Тихому Дону»:

Не сохами-то славная землюшка наша распахана…

Распахана наша землюшка лошадиными копытами,

А засеяна славная землюшка казацкими головами,

Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,

Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами,

Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материнскими слезами.

Может показаться, что этот эпиграф близок к варианту из «Шульгинской расправы» (практически дословно совпадают пять из шести строк).

Но базовым (совпадают все шесть стихов) оказывается текст из крюковского «Булавинского бунта» [5]: именно здесь, помимо прочих, мы находим и стих, не имеющий параллели в «Шульгинской расправе»: «Цветен наш батюшка славный тихий Дон сиротами»:

Чем-то наша славная земелюшка распахана?

Не сохами-то славная земелюшка наша распахана, не плугами,

Распахана наша земелюшка лошадиными копытами,

А засеяна славная земелюшка казацкими головами.

Чем-то наш батюшка славный тихий Дон украшен?

Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами.

Чем-то наш батюшка славный тихий Дон цветен?

Цветен наш батюшка славный тихий Дон сиротами.

Чем-то во славном тихом Дону волна наполнена?

Наполнена волна в тихом Дону отцовскими-материными слезами…

При жизни писателя «Булавинский бунт» (рукопись 1890-х) опубликован не был.

Заметим, что в эпиграфе к роману из стиха «Цветен наш батюшка славный тихий Дон сиротами» изъят эпитет – «славный». Это указывает на руку писателя Федора Крюкова и на время, когда в рукописи появился эпиграф: именно бесславие современных сыновей Дона – лейтмотив крюковского стихотворения в прозе 1918 года «Край родной» (другое название «Родимый край»):«Во дни безвременья, в годину смутную развала и паденья духа…». И о том же: «курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу…» (ТД: 6, VI, 64).

Сравним: «В годину смуты и разврата …» (ТД: 5, XXXI, 397); «И в угрюмом молчании слушали могучую песню потомки вольных казаков, позорно отступавшие, разбитые в бесславной войне против русского народа…» [6] (ТД: 7, XXVIII, 279).

Да, он многие годы собирал казачьи песни. Однако песня для эпиграфа «Тихого Дона» не была составлена из трех ее вариантов – в основе лежит сокращенный вариант рукописи «Булавинского бунта». При обработке песни был повторен и впервые нащупанный Крюковым в «Шульгинской расправе» прием сокращения текста: все риторические повторы изымаются и песня по сути превращается в стихотворение.

Не только восхождение текста из «Тихого Дона» к неизданной крюковской записи (это можно оспаривать, ссылаясь на покуда невыявленные публикации рубежа XIX–XX веков), но сам метод обработки фольклорного текста указывает на то, что эпиграф к роману отредактирован автором «Булавинского бунта».

Когда в 1928 в журнале «Октябрь» появились первые главы «Тихого Дона», еще остававшиеся в живых поклонники Крюкова в голос возопили: «Да это ж Федор Дмитриевич писал!» В марте 1929 рты им заткнула газета «Правда» «…врагами пролетарской диктатуры распространяется злобная клевета о том, что роман Шолохова является якобы плагиатом с чужой рукописи». (Забавная проговорка: клевета о том, что якобы… плагиат!)

Лет за десять этих, уже не кричавших, а шептавших, успокоят по-сталински.

В 1974, в Париже, с предисловием Солженицына была издана книга Ирины Медведевой-Томашевской «Стремя Тихого Дона». Книга о том, что самый знаменитый советский роман написан лютым врагом советской власти.

С конца 1980-х Крюкова стали понемногу издавать, но, как подсчитал библиограф А. А. Заяц, десять томов его сочинений разбросаны по периодике конца позапрошлого и начала прошлого века. Десятки параллелей прозы Крюкова и «Тихого Дона» выявил ростовский исследователь Марат Мезенцев. Не все они убедительны. Но на закате советской власти еще не было электронных поисковых систем. Да и персональные компьютеры были у немногих.

Писатель Федор Крюков плохо издан и поверхностно прочитан.

Опубликованная в 1909-м благополучном году его повесть «Зыбь» – лишь зарница грядущих гроз и бед, и потому по мощи с бурей «Тихого Дона» не сравнится: не было еще ни трагедии Германской войны, ни революции, ни большевистского переворота. Не было той концентрации трагического, которая и дала великого писателя, задумавшего писать бытовой роман о казачестве в 1912-м и еще не знавшего, что через два года начнется российская катастрофа. Пушкинский принцип «свободного романа» (если угодно – романа-дневника) сработал и на этот раз. Трагедия преобразила бытописательную ткань так, как она способна преобразить только душу художника.

М. Т. Мезенцев заметил, что Федор Крюков – художник, не боявшийся самоповторов. (Уточним: то, что на первый взгляд представляется самозаимствованием, можно назвать каноном. Этот метод литературной работы очень похож на метод работы нерядового иконописца. Суть его в развитии и переосмыслении уже раз написанного, в попытке каждый раз написать лучше, чем в прошлый раз.)

При этом Крюков не боится вербальных повторов даже в одном абзаце. Это не недосмотр, а черта стиля: таким образом ткется затейливый узор его поэтической ткани. Именно узор, словесный обряд, строго расчисленный и регламентированный традицией, как фольклорный хоровод:

«Грело солнышко. Тонкие тени от голых веток робким сереньким узором ложились на зелено-пестрый ковер непаханой балки. Тонким, чуть уловимым, нежно жужжащим звоном звенели какие-то крошечные мушки с прозрачными крылышками, весело кружились в свете, нарядные, резво-радостные, легкие, праздничный хоровод свой вели… И тихо гудели ноги от усталости. Тихо кралась, ласково обнимала голову дремота. Так хорошо грело спину солнышко…» («Зыбь»).

Орловский журналист Владимир Самарин вспоминал, как поразило его когда-то интонационное родство повести Крюкова «Зыбь» (1909) с пейзажными описаниями «Тихого Дона»:

«Пахло отпотевшей землей и влажным кизечным дымом. Сизыми струйками выползал он из труб и долго стоял в раздумье над соломенными крышами, потом нехотя спускался вниз, тихо стлался по улице и закутывал бирюзовой вуалью вербы в конце станицы. Вверху, между растрепанными косицами румяных облаков, нежно голубело небо: всходило солнце».

Считается, что интонация иногда может совпасть случайно.

Но не могут просто так «совпасть» десятки стилистических конструкций, поворотов сюжета, редчайших эпитетов и нигде не зафиксированных поговорок, авторских метафор и таких диалектных словечек, которых до Крюкова и после него не использовал ни один из русских писателей. (Разумеется, кроме автора «Тихого Дона»).

Красть роман у Крюкова было безумием: в его текстах много самоцитат. Но кто знал в 1920-х, что появится интернет? И в нем – Национальный корпус русского языка.

В этой копилке объем текстов русских писателей уже превысил 150 миллионов слов.

ХРОНИКА УЗНАВАНИЯ

Когда в конце 1990-х всплыли шолоховские рукописи, по ксерокопиям нескольких страниц исследователь Зеев Бар-Селла предположил, что это не оригинал, а безграмотная копия с грамотного оригинала, выполненного к тому же по дореволюционной орфографии. Кроме того, в «черновых» и «беловых» рукописях исправлен ряд ошибок, которые обнаруживаем… в первоиздании.

В 2006 Институт мировой литературы издал шолоховские «черновики» и «беловики» романа. И тем убил им же и выпестованный миф. Потому что перед нами не черновики, а типичная туфта. Тот же тезис высказал и доказал московский исследователь Андрей Макаров, проанализировавший хронологические пометы на полях «черновиков» и пришедший к выводу о том, что они не имеет ничего общего с действительностью. Это бутафорская имитация хронологии.

См.: Андрей Макаров. «Тихий Дон»: загадки шолоховской рукописи

http://www.airo-xxi.ru/2010-03-28-17-40-45/256-l-r-

Шолоховеды утверждают: эти некогда потерянные и чудесным образом новообретенные рукописи классик предоставлял в 1929-м «комиссии по плагиату». А потом оставил у своего московского приятеля.

И это правда. Однако, зная где хранятся «черновики», он не показал их и после того, как вышла книга Ирины Медведевой-Томашевской. Ответственные товарищи, надо полагать, объяснили ему 29-м, что сработал он, как двоечник на переменке: сдул, не понимая смысла того, что копирует.

Что же мы видим в этих «черновиках»?

Да всё ту же туфту. Церковное «аки лев» обернулось дикой берендейщиной «как илев», фольклорное песенное «коляда-дуда» «колодой-дудой» (это заметил москвич Алексей Неклюдов, так до сих пор и в романе), «колёсистый месяц» (луна) стал «колосистым месяцем». Шолоховский «пушистый козел», который топчется в навозе, – на самом деле тушистый (тучный). «Скипетр красок» – это «спектр красок», при списывании вставок в роман из чужих мемуаров механически повторена типографская опечатка: «ответственность перед Замком» (вместо: «перед Законом») и т. д.